据最新消息,中央戏剧学院2024年新增设本科专业方向:数字空间演艺。北京高考在线团队整理了具体内容,详情如下:

数字戏剧系介绍

数字戏剧系成立于2023年6月6日,作为智能戏剧艺术空间教育部重点实验室建设重要成果,以中央戏剧学院自主首创的“数字戏剧”二级学科为支撑,立足戏剧本体,注重学科交叉,面向国家文化数字化战略需求,围绕数字时代信息科技、智能科技等前沿科学技术在戏剧艺术领域的应用,培养文化科技和戏剧影视深融相通的文理兼备的跨学科复合型人才。

数字空间演艺专业方向介绍

“数字空间演艺”是以戏剧与影视学类为基础,涵盖设计学类的交叉培养专业方向,需具备一定美术基础。该专业方向旨在为智能戏剧艺术空间培养新型数字媒体、数字空间交互设计的专业型人才,主要围绕立体新媒介在数字戏剧中的应用,广泛普及虚拟现实技术四种应用场景在数字戏剧中的创造性转化和创新性发展,扩大立体影像建模技术和舞台空间立体场景构造技术在戏剧界的使用,使立体化的数字空间艺术成为更加便捷的教学方式、排练方式,成为更加异彩纷呈、节约成本的演出方式。

开设课程

包括:数字媒体艺术、数字空间交互设计、演剧基础、数字演员驱动与表演、交互设计与装置、戏剧艺术概论、三维引擎与艺术设计、中外艺术设计史、中国话剧、中国戏曲、艺术概论、外国戏剧等。

师资力量

中央戏剧学院已联合北京航空航天大学、北京理工大学组成卓越的跨学科教师团队,师资力量雄厚,副教授及以上教师数量占比超过80%,聚集了大批优秀的中青年专业教师,是学院培养学科交叉优秀人才的先锋队伍,也是学院科学研究与文化传承创新的重要力量。2024年学院还将继续联合北京邮电大学,拓展艺术与技术的结合领域,联合培养更多具有扎实专业知识的交叉学科学生。中央戏剧学院学科前沿和学科交叉课程《艺术科技与数字人文前沿》被确定为“北京市研究生课程思政示范课程”,数字戏剧系教授宋震、闫贤良等8人被认定为教学名师团队。学科交叉融合是当前科学技术发展的重大特征,是新学科产生的重要源泉,是培养创新型人才的有效路径,是经济社会发展的内在需求。

就业

该专业前景可期、潜力无限,涵盖科技、自然、社会、人文、艺术等多个学科,将艺术与数字媒体新科技相结合,覆盖网站设计、二维、三维动画、摄影摄像、影视特效、交互媒体、虚拟现实等多个就业领域,是当前热门专业之一。各大院团、剧院都在探索“双演融合”数字化转型,数字文化机构也亟需依托数字技术进行数据资源采集、修复、开发、利用,进而完成数字文化内容和数字文化产品的创造生产的专业人才。数字娱乐科技公司、新媒体文化传媒机构等,都逐步进入高质量发展阶段,亟需大批具有创新能力、掌握空间立体媒体新技术的新型专业从业者。

升学

早在2019年,中央戏剧学院依托“北京市卓越青年科学家计划”项目成立了“传统戏剧数字化高精尖研究中心”,启动了相关学科的建设探索,首创设置并招收了“传统戏剧数字化”、“戏剧人工智能”方向博士生和“戏剧数字化”方向硕士生,至今已培养硕、博研究生几十人。如今随着数字戏剧系学科教学的不断完善,已逐步形成培养本、硕、博非创作型学术研究人才和创作型创新人才的教学体系。在研究生层次,开设传统戏剧数字化、戏剧人工智能、数字演员、数字舞台、数字剧场、智慧剧院、数字文化制度等不同研究方向的博士、硕士研究生。符合条件的本科生可根据《中央戏剧学院优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施办法》获得免试攻读硕士学位研究生资格。

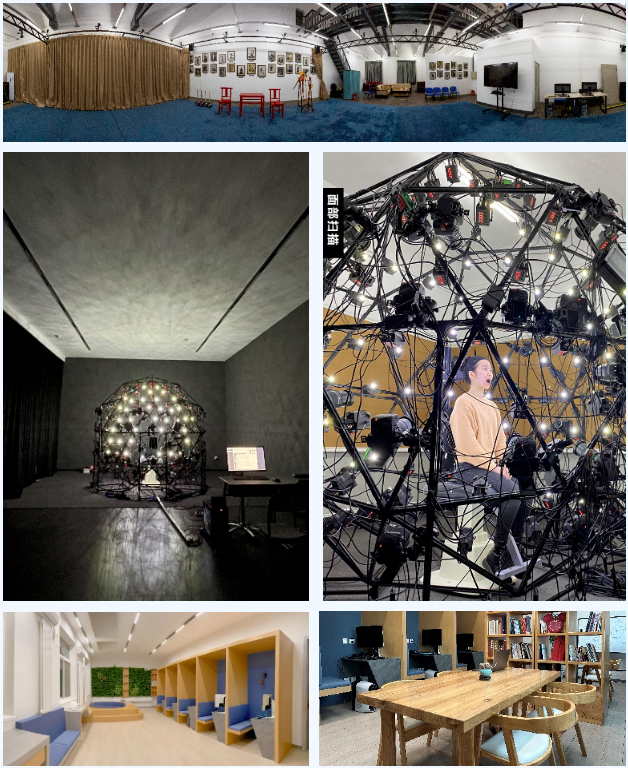

实践教学展示

数字戏剧系充分利用东城和昌平两校区的教学资源,开展各类教学、科研、学术活动,积极开展戏剧艺术在数字化新赛道的创新话语体系研究,整合跨学科团队,在数字戏剧、人工智能等领域开展一系列交叉学科研究,创造了包含“数字梅兰芳”和京剧×科技电影《安国夫人》在内的多个标志性科研成果,在学界与业界有着广泛的学术影响。当前数字戏剧系建有表情捕捉与动作捕捉实验室、线上演播云平台实验室、学生创客空间、数据资源中心等实验空间,支撑戏剧领域科艺融合创新路径探索,深入数字戏剧相关基础研究,为学生提供良好的实践环境及实践设施。以学院“厚基础,重实践”的办学特色为根本,不断优化教学设施的科学合理配置,以高水平的教学科研条件为保障,为高质量的本科教学和学生实践等提供有力支撑。

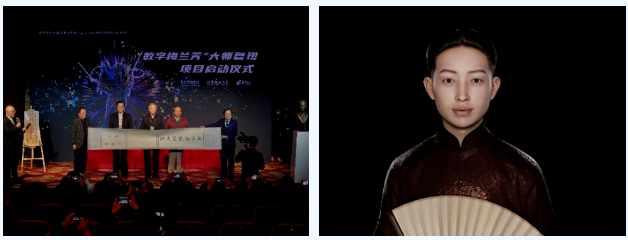

数字梅兰芳

“数字梅兰芳”大师复现是由中央戏剧学院、北京理工大学共同研发制作,开创了从艺术创作到技术制作的数字人生产模式,不仅对京剧大师梅兰芳先生进行形体姿态的复现,而且实现语音、表演等艺术方面都符合历史人物的“梅兰芳孪生数字人”,这是国内第一次尝试历史人物数字化的规范化研究。

京剧电影《安国夫人》

京剧电影《安国夫人》将国际先进的LED数字虚拟拍摄技术应用于京剧电影摄制,创造性地将传统京剧舞台艺术与现代数字影像艺术相融合。

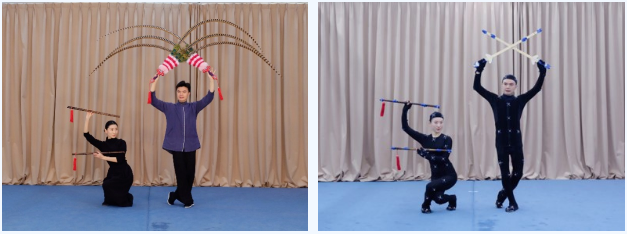

抢救性采集濒危失传剧目及其关键技艺数据

通过动作捕捉、表情捕捉、生成对抗网络等技术抢救性采集、录制、复现濒危失传的关键技艺,对京剧、昆曲等传统戏剧代表性传承人的精湛演技的要领、诀窍、精细动作进行精确而细致的数字化采集、加工和开发,提取大师、流派特征,以数据喂养的方式迭代生成可供人机交互的数据,结合运动生理、脑电、表演心理等跨学科研究,目标是创建中国传统戏剧代表性传承人的“文化基因”级数据库,研发智能化体验式交互学习系统,为传统戏剧高水平传承提供人机协同的解决方案。

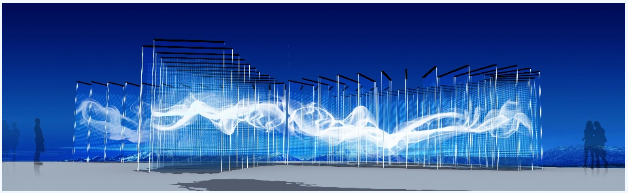

数字艺术景观雕塑《冰雪之韵》

作为奥林匹克全球合作伙伴INTEL的集成商,向北京冬奥会提供“数据雕刻”项目服务—数字艺术景观雕塑《冰雪之韵》(Rhyme of Ice and Snow 缩写为RIS)。该雕塑借鉴“卓青”项目既有京昆名家数据采集及视觉呈现的前期探索,以间隔排列的LED屏幕,形成透明的立体播放空间,运用3DAT技术将冰雪运动员动作轨迹抽象成中国水墨、冰雪粒子的形式,形成动态雕塑效果,进而使用人工智能技术感知现场观众的数量、掌声、喝彩等因素,使之与水墨、冰雪轨迹产生互动。

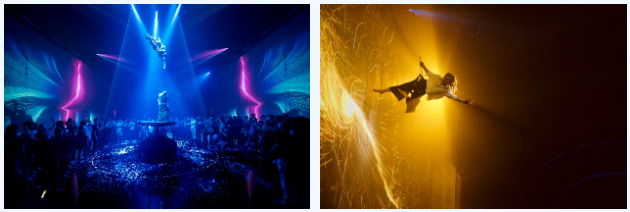

IN-BOX舞台作品《经海山》

这部作品由中央戏剧学院和景德镇陶文旅集团出品,通过全新的、科技感相当强的表现手段,营造了全方位的沉浸式体验,在一个“盒子”里(IN-BOX) 用技术手段打造了一个零距离、交互式、全感官的世界。观众与演员之间几乎零距离,以视觉、装置、威亚、舞蹈为全新的载体,以现场乐队作为叙述方式,形成了一个新的组合方式。

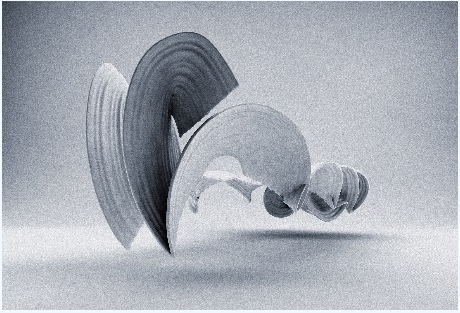

时间的形态·京剧

《时间的形态·京剧》通过对著名武生演员黄齐峰的《狄青》五股档、京剧名家杜近芳入室弟子闫文倩的《天女散花》长绸舞进行动作捕捉数据采集,通过计算设计,表达时间、空间两个维度中所生成的姿态痕迹。创意视频通过动态影像结合动作捕捉数据来表现时间的形态,形成动感与质感并存的姿态时间雕塑。

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中央戏剧学院公众号,如有侵权,请及时联系管理员删除。